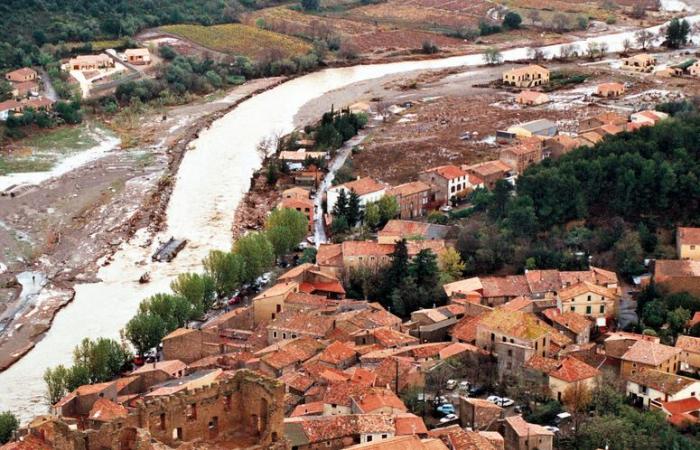

Ex direttrice dell'asilo nido della città, Michèle Pla racconta con forza i suoi ricordi di un villaggio devastato dal maltempo 25 anni fa, nel novembre 1999, poi il suo impegno volontario per aiutare le persone colpite ad andare avanti.

Prima che assuma le proporzioni che conosciamo, Michèle Pla considera un'opportunità la pioggia che inizia a cadere sul finire della giornata del 12 novembre 1999. “C’era già una significativa siccità, quindi eravamo felici!” Quella che era direttrice dell'asilo nido del paese, poi in pensione da due anni, andò a prendere il nipote dopo la scuola e tornò a casa. Michèle Pla abita al piano di sopra, il che proteggerà gran parte della sua casa dalle future inondazioni e spiega anche perché parte della sua famiglia si sta rifugiando nella sua casa.

“Alle 21 mio figlio mi ha portato i suoi due ragazzini perché dietro casa sua si stava alzando l'acqua. Mezz'ora dopo è arrivata mia nuora: a casa loro era appena crollata una parte del soffitto. Anche alle mie In casa pioveva così forte che l'acqua entrava. Ricordo un residente che uscì di casa con il suo bambino tenuto a distanza per evitare che annegasse.. La notte passa e Michèle Pla capisce che questo evento climatico sta sfigurando la sua città.

L'Indipendente – PHILIPPE LEBLANC

“Il giorno dopo fu orrore. Tutto fu distrutto. Dalla percezione rimasero solo le quattro mura. Tutte le attività furono colpite. E quando scoprii lo stato del mio asilo…” A questa desolazione si aggiunge una sensazione di isolamento che durerà anche per diversi giorni. “Per raggiungere Durban abbiamo dovuto fare una deviazione enorme. Eravamo come tagliati fuori dal mondo”.

Tuttavia, la persona interessata non si lascia scoraggiare e si impegna rapidamente a favore di coloro che hanno perso tutto. “Régis Barailla, allora sindaco, mi chiamò per strada appena mi vide passare e mi offrì di partecipare all'attività del centro comunale, occupandosi della gestione dei beni. Naturalmente accettai, ho fatto volontariato per tutta la vita.”. Michèle Pla lavora sul posto insieme ad altri tre abitanti di Durban, contribuendo anche alla graduale attuazione di aiuti più completi.

Mi sono preso la libertà di chiamare Lionel Jospin per chiedergli di non dimenticare i nostri piccoli

“I soldati sono arrivati da Brignoles per partecipare alle pulizie, abitavano al primo piano della casa. Giovani, una ventina o una trentina. Sono rimasti almeno un mese, stavano nel villaggio tutto il giorno”.. A livello locale, il pensionato nota un vero e proprio “Effusione di solidarietà” tra gli abitanti dei villaggi, e nemmeno lo Stato resta indifferente al destino di Durban. “Lionel Jospin, allora Primo Ministro, è andato lì. Mi sono preso la libertà di rivolgermi a lui, per chiedergli di non dimenticare i nostri figli e la loro scuola. Mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha risposto: 'Ricostruirò la vostra scuola' e abbiamo ottenuto i soldi!”

L'Indipendente – PHILIPPE LEBLANC

Michèle Pla non gira intorno al cespuglio. “La caserma dei pompieri, la gendarmeria, il centro giovanile, la piscina, i ponti… Hanno ricostruito l’intero villaggio”. Ma se vista da fuori, Durban ha rimarginato le sue ferite, il trauma è ancora lì. “Parliamo ancora in continuazione di queste inondazioni. Non appena piove un po' forte, c'è sempre qualcuno che dice: 'Spero che non sembri il 1999!'”